スポンサーリンク

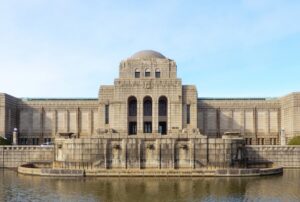

東京国立近代美術館は日本で初めての国立美術館として1952年(昭和27年)に開館しました。

ここは、主に江戸時代末期から現代までの近現代美術作品をコレクションしている美術館です。

収蔵数は、なんと13,000点以上だとか。

最寄り駅の東京メトロ東西線竹橋駅からのアクセスの良さも魅力です。

ここでは、東京国立近代美術館の入館料やアクセス方法、やお得な割引情報、さらに常設展ではどんな作品が見られるのかなども含めてお伝えしていきます。

東京国立近代美術館の入館料と開館時間

東京国立近代美術館では常設展と特別展が年に数回開催されます。

入館料は、常設展と特別展では料金が異なります。

また、常設展のチケットでは特別展を観覧できないのでご注意ください。

東京国立近代美術館の常設展の入館料

東京国立近代美術館の常設展の入館料は、以下のとおりとなっています。

| 個人 | 団体(20名以上) | |

| 一般 | 500円 | 400円 |

| 大学生 | 250円 | 200円 |

| 高校生以下(18歳未満) | 無料 | 無料 |

常設展、特別展のどちらもチケットの事前予約は必要ありませんが、オンラインチケットも販売されています。

オンラインチケットはこちらの公式HPから>>>

お得な割引制度

少しでも入館料が安くなる方法が知りたい、という方には東京国立近代美術館でもお得な割引制度があります。

割引制度を活用するといつもよりお得に美術館鑑賞をすることができます。

常設展を無料で観覧できる方

- 高校生以下および18歳未満、65歳以上の方

- 障がい者手帳をお持ちの方とその付き添い者(1名)

- キャンパスメンバーズ加盟校の学生および教職員

- 「MOMATパスポート」をお持ちの方

いずれの場合も入館の際にそれぞれ、学生証や免許証などの年齢がわかるものや、障がい者手帳、会員証の提示を求められますのでどうぞお忘れなく。

金、土曜日の17時から割引料金で入館できる

さらに、一般の方や大学生も金曜日、土曜日は17時から割引料金で常設展を観覧できます。

どれだけお安く入館できるのか、通常の入館料と比較してみます。

| 通常 | 17時から | |

| 一般 | 500円 | 300円 |

| 大学生 | 250円 | 150円 |

金曜日、土曜日は20時まで開館しています。

入館は閉館30分前までとなっています。

通常料金の半額とまではいかなくても、少し安い料金で入館できるのだったら週末の夜を美術館で過ごすのもいいですね。

JAF会員なら100円割引

車を運転する人ならJAFに入っている人も多いのでは?

JAF会員は全国で様々な割引や優待サービスを受けられますが、東京国立近代美術館の入館料も100円割引になります。

JAF会員でしたら、当日券売り場でJAF会員証を提示すると通常料金から100円安く入館することができます。

詳しくはJAFの公式HPをご覧ください。

JAF公式HPはこちらから>>>

誰でも無料になる日

ここまでいろいろな割引制度をご紹介してきましたが、さらに年に2回、誰でも無料で常設展を楽しめる日があります。

- 5月18日 国際博物館の日

- 11月3日 文化の日リスト

休館日に当たった場合はこの割引制度は利用できませんが、11月3日の文化の日は祝日なので、何曜日でも美術館は開館しています。

でも、もしも5月18日が月曜日だったら美術館はお休みです。

カレンダーや東京国立近代美術館の公式HPを確認してから行くことをおすすめします。

開館時間と休館日

東京国立近代美術館の開館時間と休館日は次のとおりです。

10:00~17:00

(金・土曜日は10:00~20:00)

最終入館は閉館時間の30分前まで

企画展によっては開催時間が異なる場合があります。

開催時間の詳細は東京国立近代美術館の公式HPをご確認ください。

月曜日

(祝休日は開館 翌平日休館)

展示替え期間・年末年始

スポンサーリンク

東京国立近代美術館へのアクセス方法

東京国立近代美術館は、東京の千代田区にある国立美術館です。

東京国立近代美術館の場所

東京国立近代美術館は千代田区の北の丸公園にあります。

ここは皇居のお堀に面していて、近くには桜で有名な千鳥ヶ淵や科学技術館、靖国神社などがあり、都心でありながらゆっくり過ごせる人気のスポットです。

〒102-8322

東京都千代田区北の丸公園3-1

TEL 050-5541-8600(ハローダイヤル)

東京国立近代美術館の最寄り駅

東京国立近代美術館の最寄り駅は次のとおりです。

| 東京メトロ東西線「竹橋駅」 | 1b出口より徒歩約3分 |

| 東京メトロ東西線 「九段下駅」 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」 都営新宿線 「九段下駅」 | 4番出口より徒歩約15分 |

| 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」 都営新宿線・三田線「神保町駅」 | A1出口より徒歩約15分 |

ちなみに東京メトロ東西線の竹橋駅にはこんな案内図が壁一面にあります。

駅からの行き方や、美術館の見どころが一目でわかりやすいです。

また、車椅子やベビーカーでお越しの方は、竹橋駅1b出口にはエレベーターはないので2番出口が便利です。

竹橋駅からの美術館までの行き方は美術館の公式HPで詳しく紹介されているので参考にしてみてください。

東京国立近代美術館の駐車場

東京国立近代美術館には駐車場はありません。

車で行く場合は美術館周辺の駐車場を利用することになります。

事前に空き状や料金についても確認しておくことをおすすめします。

近くの駐車場でしたら北の丸公園駐車場かパレスサイドビル駐車場が便利です。

なお、お体が不自由な人に限り、東京国立近代美術館の駐車スペースが利用できます。

来館の際に警備員にご相談ください。

スポンサーリンク

東京国立近代美術館の見どころ

国立近代美術館の展示は主に1Fで行われる特別展と、常設の「MOMATコレクション」と呼ばれる展示から成り立っています。

MOMATコレクションはエレベーターで4Fに上って下に降りながら見ていきます。

MOMATコレクションとは?

東京国立近代美術館の常設展は「MOMAT(モマット)」コレクションと呼ばれています。

この「MOMAT」って何のこと?と思う人も多いのでは。

実はこれは東京国立近代美術館のことなんです。

東京国立近代美術館を英語表記すると The National Museum of Modern Art, Tokyo。

これを略してMOMATというわけです。

MOMATでは19世紀末から現代までの作品が時代やジャンルごとに展示されています。

MOMAT見学の所要時間

MOMATでは常時、約200点ほどの作品が展示されています。

エレベーターで4階に上がり、作品を見ながら3階、2階へと12室ある展示を見ながら降りていきます。

所要時間としては、見方にもよるとは思いますが1時間から1時間半、余裕を持って2時間くらいを考えておいたほうが良いと思います。

MOMATの見どころ

東京国立近代美術館の所蔵作品は13,000点以上あります。

展示作品は会期ごとに入れ替えをするので、頻繁に通っても毎回新しい作品に出会えます。

美術や日本史の教科書で見たことのある作品を見つけると「あ、ここにあったんだ。」と古い友人にばったり会ったような懐かしい気持ちにもなります。

たとえば常設展(MOMATコレクション)

菱田春草「王昭君」

日本画の巨匠、菱田春草の代表作。

明治時代の日本画壇に新風を巻き込んだ作品。

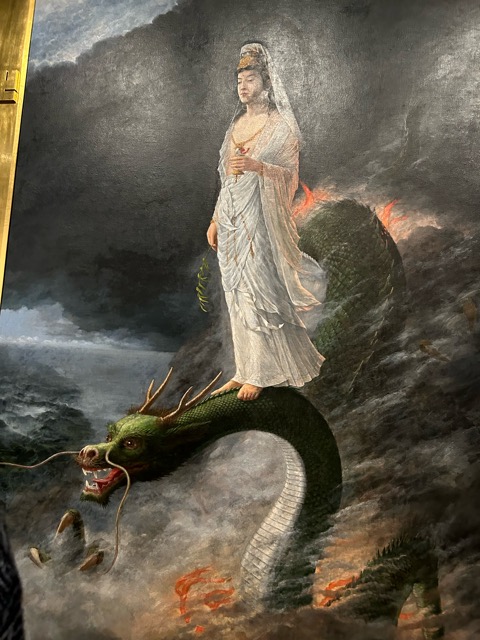

原田直次郎「騎龍観音」

日本画の大家、原田直次郎の代表作。

仏教画の伝統を踏襲しなから、独自の表現を追求した作品です。

他にも横山大観、岸田劉生、藤田嗣治、東山魁夷、草間彌生、などなど挙げたらきりがないほどの名品がずらり。

何度通っても新しい発見のある美術館です。

また、一部をのぞいてほとんどの作品が写真撮影OKなのもうれしいです。

特別展

東京国立近代美術館では常設展の他にも年間をとおしてさまざまなテーマで特別展を開催しています。

過去の特別展より

桜の開花するころには所蔵している桜にちなんだ作品を多数展示した「美術館の春まつり」2021年

東京国立近代美術館の入館料とアクセス方法のまとめ

東京国立近代美術館の入館料は一般で500円、大学生が250円です。

これにいろいろな割引を組み合わせるとさらにお得な金額で入館することができます。

また、東京国立近代美術館へは東京メトロ東西線「竹橋駅」から徒歩約3分という駅近にある美術館、というのも魅力です。

さらに、都心に近いということ。

その気になれば東京駅まで歩いて行ける距離にあります。

東京駅周辺、新宿、渋谷からもそんなに離れていないのに、自然が豊かな二の丸庭園や北の丸公園など皇居周辺を散策していつもと違う休日を過ごせるのも東京国立近代美術館を訪れる魅力の一つとなっています。

スポンサーリンク